둘째가 태어나서 출산 휴가를 다녀왔다.

휴가가 끝나고 회사에 복귀했을때 내앞엔 새로운 프로젝트가 턱하니 놓여 있었다.

다른 업체가 벌려놨던거였는데, 업체의 복잡한 사정으로 손을 놓게된 프로젝트였다. 보통 이런건 제대로 인수인계받기가 수월치 않다. 게다가 예산은 거의 써서 업무를 인계받아도 비용은 그리 크지가 않다. 고객사도 이것저것 끌어다가 예산을 겨우 맞춰서 떡하니 우리쪽에 던져준거라, 그간의 거래를 봐서 – 우리도 필요가 있던 매출이였겠지만 – 마냥 거절을 할 수도 없던 일이였다. 그나마 난 다행이라면 착수전 해야 하는 서류작업은 이미 다른 팀장이 다 처리해서 일만(어쩌면 앞으로는 욕을 듣기만) 하면 된다는 것. 우리쪽에서 일 정리한 팀장도 사실 이게 회사서 하는 마지막 일이긴 했다. 내게 업무를 전달하고 그는 회사를 그만두었다.

둘째는 지금은 7살이 되었다.

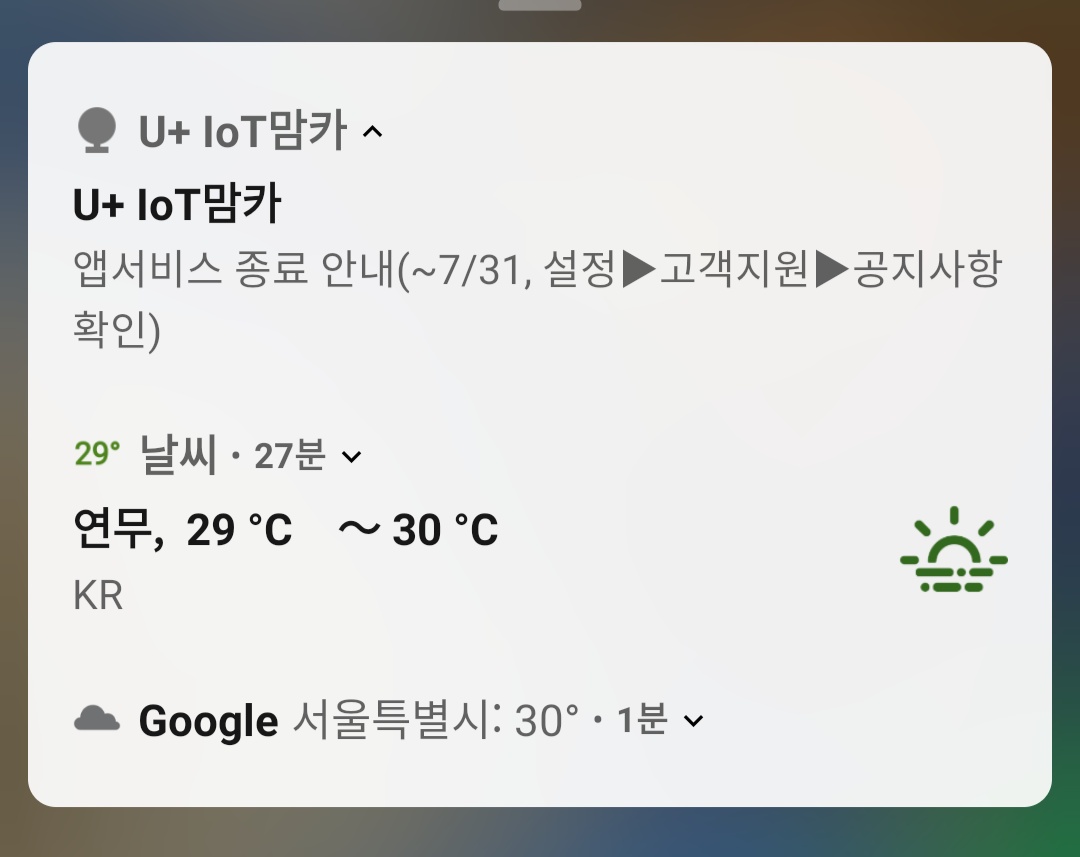

익숙한 앱이름으로 메시지가 떴다.

종료? 습관적으로 메시지를 누르니 공지페이지로 넘어간다. 서비스 “앱”이 7월까지만 운영되고 8월부터는 종료가 된다는 공지다. 순간 눈이 빠지게 고생했던 몇장면이 흐른다. 우리쪽 담당자야 그대로 였지만 그간 고객사 담당자는 여럿 바뀌었다. 거쳐간다고 해야하나?

몇년전 앱통합으로 작업을 진행해서 조만간 우리가 했던건 종료가 되는줄 알았다. 그게 꽤 오래 끌더니 – 그러면서도 자잘한 수정은 들어간 – 작년초 이후로는 별 다른 얘기 없고 길고긴 대기의 시간(중간 중간 VOC나 통합앱 쪽으로 문의가 오긴 했다)이였다.

담당자는 따로 얘긴 없었다. 난 그저 공지의 글로, 이미 타자였지만, 완전히 반대편에 서 있는 타인으로서 공지를 봐야했다. 내용은 알겠는데, 내용을 다 보기는 힘들다. 글씨가 깨알같기도 하지만 막상 눈에 들어오지 않는다.

“이제 우리 그만 만나요”

이별을 예감을 해도 당사자가 아닌 다른 사람에게서 듣게 되면 당혹스럽다. 에둘러 한 얘기를 제대로 ‘인식’하지 못해 눈치없이 굴다가 더 모진 얘기를 들으면 서글퍼진다.

그간의 내 사정으로봐서는 시원하다고 얘기는 하지만 혼자 멍하니 있으니, 그래도 내게 거쳐간 녀석이라 뒤를 보이며 멀리가는걸 보니 아쉽기는 하다.

잘가게나. 거기서는 클린코드가 되길.