흰색으로 책장을 덧칠하느라 책들을 꺼내놨다.

책장에 있을때에는 몰랐는데, 꺼내 놓으니, 제법 많아보인다. 최근년에 산책 보다는 10년도 더 된 책들이 많다.

책 자신이 가진 의미와는 별개로 의미가 부여될 수도 있다.

책장에 끼어있어서 잘 보지 못했다가 다시 보니 각 책들에 대해 내가 부여한(아니면 내가 부여된) 몇가지 기억들을 적어본다.

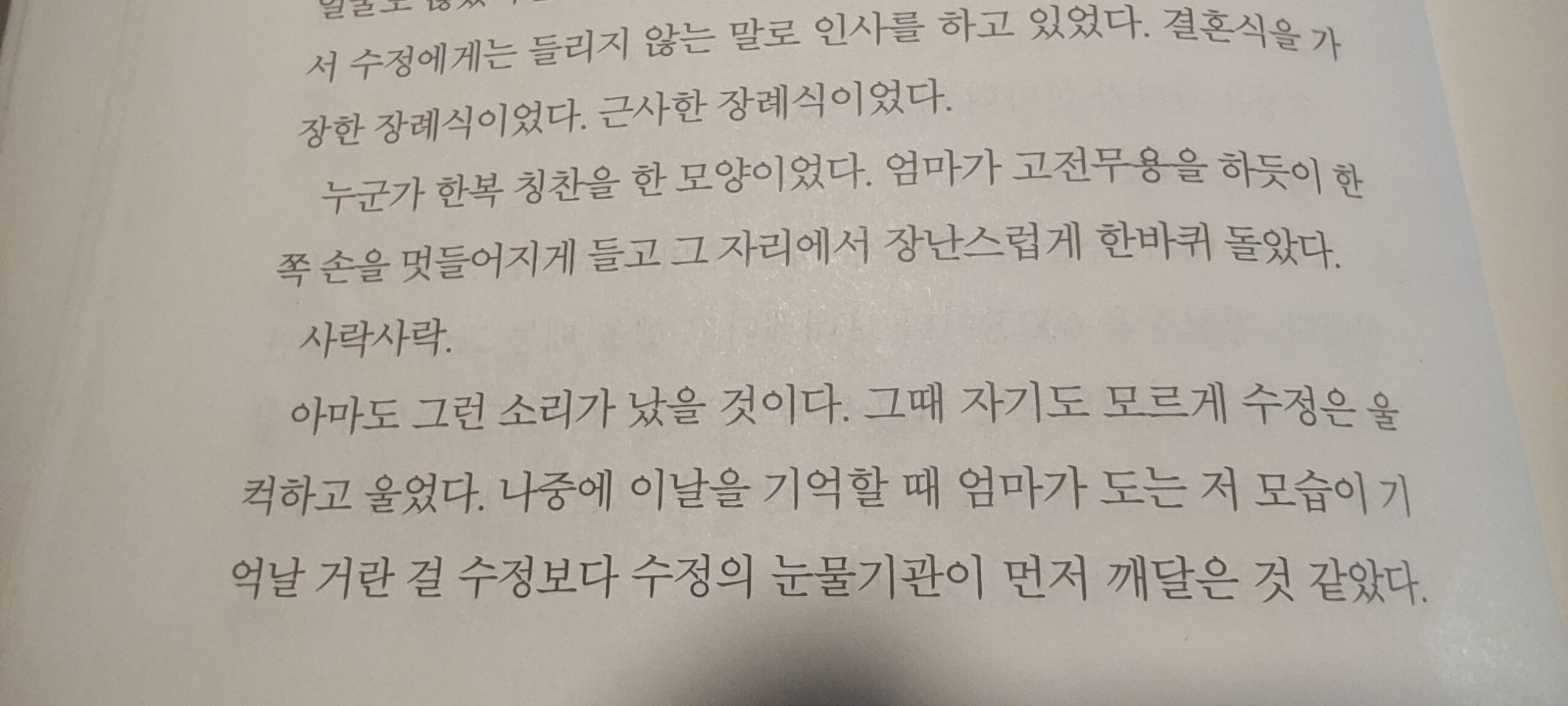

1. “1987년 이상문학상 수상작품집”

라디오서 단편소설을 극화한걸 들은적이 있다.

이문열을 첨 알게 된게 이 책 때문이다. 고딩 때 샀던것으로 기억 나는데…얼추 30년이 넘었네.

2. “젊은날의 초상”

내가 제일 좋아하는 소설.

소설보고 나서 수첩에 메모하기 시작했다. 일기에 가까운데, 요즘은 그냥 다이어리에 할일들만 잔뜩 저끼만 한다.

“사람의 아들”도 꽤 괜찮은데, 안보인다. 친구한테 줬었나?

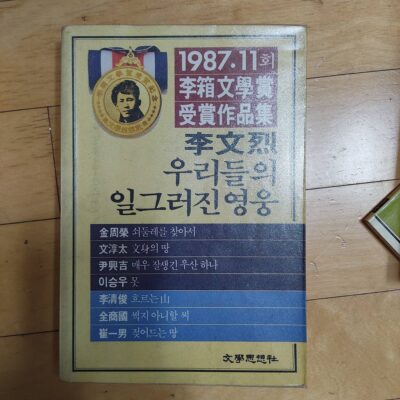

3. 황동규 시집

1992년 여름 경북 안강서 알바끝날때 같이 일하던 누나가 준 시집.

그 누나 동생이름이 나랑 같다.

선물할때 책에 써 놓은 메모가 있는데, 당시 20대 초반에서는 흔했던 표현들이 지금 보면 손발이 오그라진다. 그때는 그랬다.

4. 처음 몇년은 모은 문학상수상작품집, 계간지

유명한(?) 작가의 글을 한번에 접해 볼 수 있긴한데, 읽기 수월치 않는다는게 단점.

5. 기호, 포스트모던

그냥 궁금해서… 샀던 책들. 몇몇 책은 다 읽기는 했어도 이해는 안된다. (정확히는 제대로 읽히지도 않았다)

중간 중간 줄쳐가며, 메모한 흔적이 있는거 봐서는 그때는 꽤 진지했던거 같다.

그러고 보니 사례로 언급된 에코의 “장미의 이름”이나 이인화씨의 소설은 없네.

6. 아버지랑 같이 가서 산 책(?)

아버지가 사주신 것으로 기억한다. 교과서에 실린 단편 “별” 때문에 이름만은 익숙한 작가.

7. 공선옥, “붉은 포대기”

90년대에 후반 무렵인가?

“386 여성작가” 라는 tag(‘꼬리’라는 표현 보다는 이게 더 적합해 보인다)를 붙이게 되는 몇몇이 있다. 그 중의 한 사람. 최근에도 핫한 사람은 공지영씨지만 요즘은 키보드워리어… 같다.

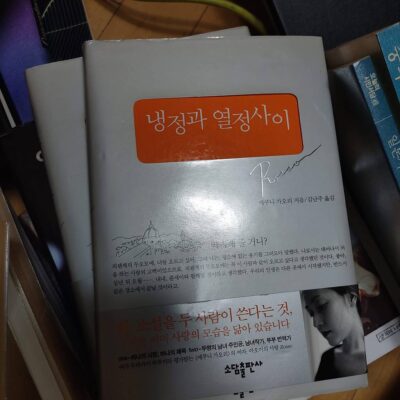

8. “냉정과 열정사이”

두 사람이 각기 다른 편에서 쓴 소설.