왜 뜬금없이 떠오른건지는 모르겠다.

기억나지 않는다.

그게 전날 자기 전이였는지, 그냥 눈 뜨자마자 머릿속에 각인된건지 조차 모르겠다. 며칠전부터 그냥 머리속에 묻혀두고 계속 생각나게 내버려둔건지도 모르겠다.

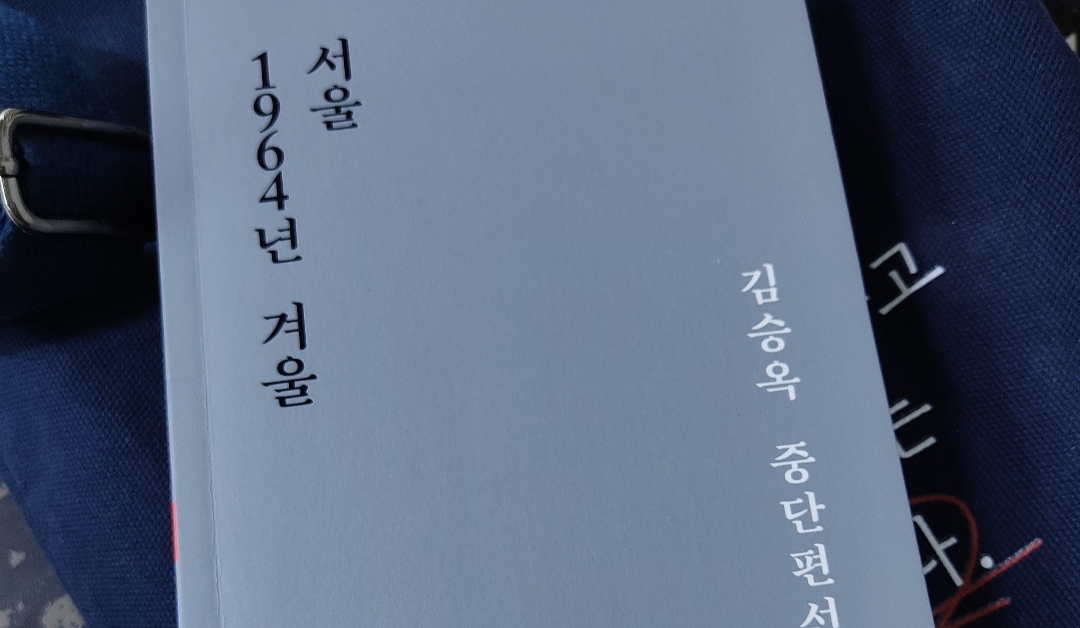

하고 많은 것중에 “작가”보다는 단편소설 하나가 뭐라고. 지난번에 뜬금없이 책 사러 간것처럼, 오늘도 그렇다. “1964년 겨울”이 보고 싶었다. 어둑어둑 포장마차의 기억때문인가. 씁쓸한?

첨 봤을때는 스물다섯의 인물에서 봤는데, 지금은 서른 중반의 사내이다. 이름도 없는. 그의 아내처럼 이름없이 사라진.

- 교양수업 과제 때문에 봤을때는 범우사 문고판이였것으로 기억한다.

- 익숙하지 않은(?) 문지사 스타일 – 딱히 그럴만한게 있다고 하기는 애매하긴 하지만 어두운 ‘단색’ 톤이라는게 -이라 좀 낯설다.

- 다른 단편도 제대로 볼 지는 모르겠다.